首先,酱油是中国人发明的。

你知道吗?

早当青铜器在商周土地上闪耀时

华夏大地就已在酿造一种神秘的鲜味

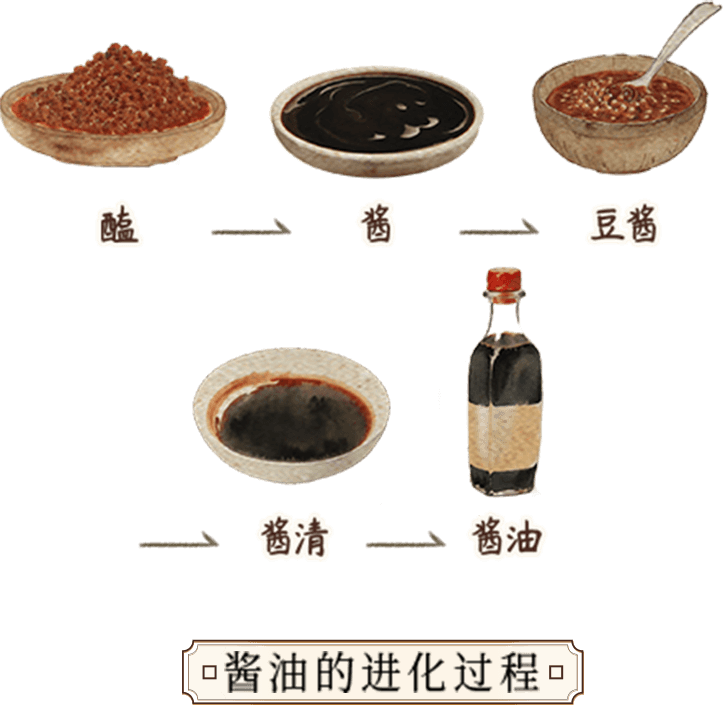

从鲜肉制成的“醓醢”(tǎn,hǎi)到黄豆酿就的酱油

这瓶深棕色液体走过三千年时光

成为全球华人餐桌上不可或缺的灵魂伴侣

今天,就跟着海小天的脚步一起来欣赏

中国酱文化的瑰丽画卷

你知道吗?

早当青铜器在商周土地上闪耀时

华夏大地就已在酿造一种神秘的鲜味

从鲜肉制成的“醓醢”(tǎn,hǎi)到黄豆酿就的酱油

这瓶深棕色液体走过三千年时光

成为全球华人餐桌上不可或缺的灵魂伴侣

今天,就跟着海小天的脚步一起来欣赏

中国酱文化的瑰丽画卷

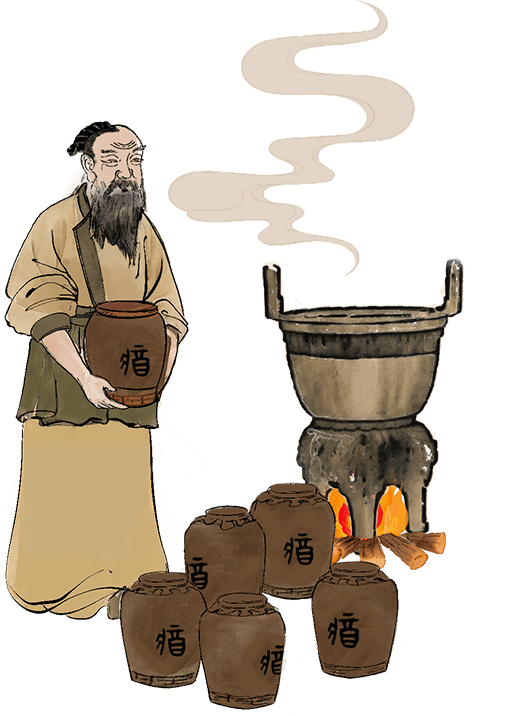

宫廷里就有了带汁的肉酱

“醓”(tǎn)和“醢”(hǎi),这是最早出现的“酱”

专设“醯人”掌管,“酱”配方只传子孙不传外人

此时的酱油前身,是身份与权力的象征

“醓”(tǎn)和“醢”(hǎi),这是最早出现的“酱”

专设“醯人”掌管,“酱”配方只传子孙不传外人

此时的酱油前身,是身份与权力的象征

大豆普及后,聪明的中国人发现黄豆也能做出鲜美的酱

“肉酱”演变为“豆酱”

“肉酱”演变为“豆酱”

酱油技术精进,用途也从厨房扩展到药用

不过,“酱油”这个词,还是在宋朝才正式出现

苏轼、林洪等历史名人均有重要记载

而日本酱油此时还没出现

不过,“酱油”这个词,还是在宋朝才正式出现

苏轼、林洪等历史名人均有重要记载

而日本酱油此时还没出现

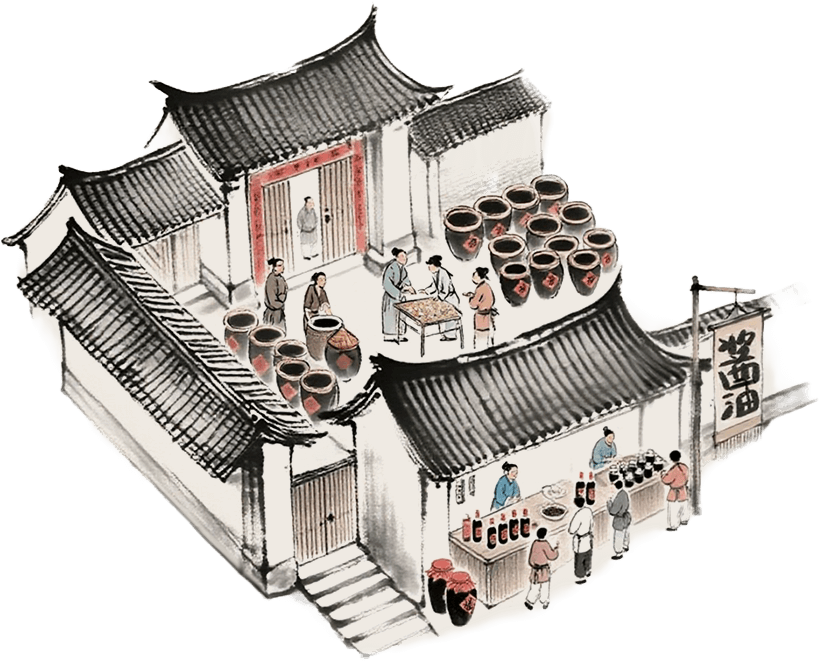

酱园大量涌现,酱油成为家家户户厨房里的必备调料

其中以佛山为首的南派酱油发展尤为鼎盛,因为得天独厚的光照条件

“晒出来的酱油更香”

其中以佛山为首的南派酱油发展尤为鼎盛,因为得天独厚的光照条件

“晒出来的酱油更香”

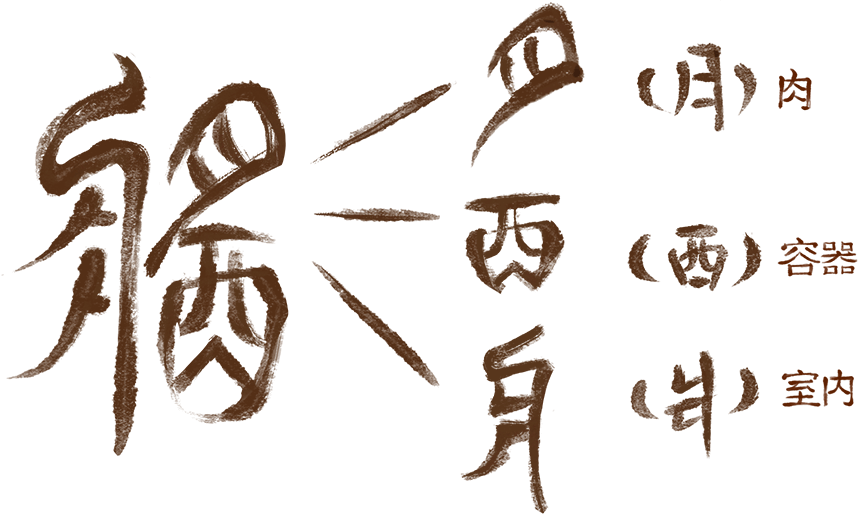

“酱”字形首次出现。

但那时仍以肉酱为主,秦人将肉晒干、切碎,

拌入高粱麴和盐,以酒渍制。

但那时仍以肉酱为主,秦人将肉晒干、切碎,

拌入高粱麴和盐,以酒渍制。

酱的种类越来越丰富,有肉酱、鱼酱、豆酱,

甚至还有用榆仁和面粉做成的榆酱。

甚至还有用榆仁和面粉做成的榆酱。

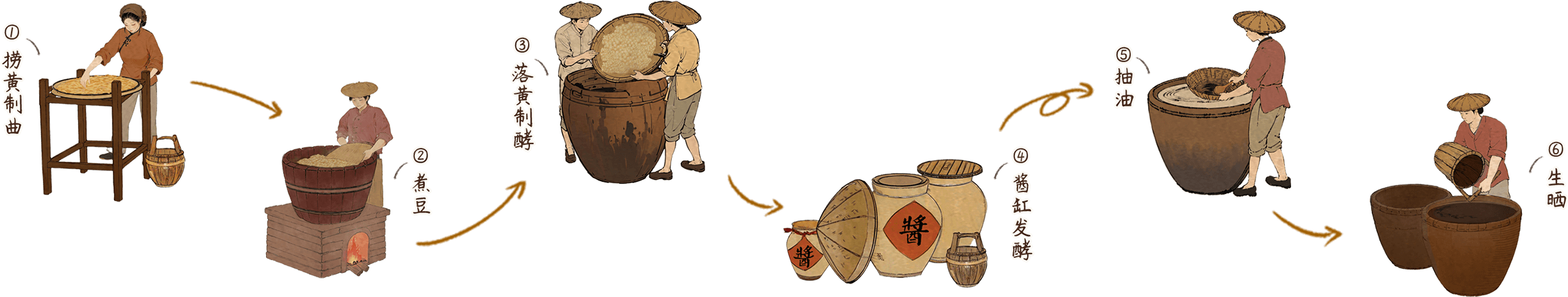

中国古法酱油

的酿造工艺已基本成熟,

并形成了“大豆酿造”、“阳光酿晒”

等成熟工序。

的酿造工艺已基本成熟,

并形成了“大豆酿造”、“阳光酿晒”

等成熟工序。

大家可能好奇,

国外的酱油如日本酱油和中国酱油有什么区别?

其实,日本酱油的制作工艺都是来源于中国。

民国时期,日本因大豆稀缺且成本高昂而改用豆粕

制酱,中日酱油出现过激烈的市场竞争。

现在,日料中常见酱油作蘸料,

但其风味终不及中国传统大豆酱油般浓郁。

国外的酱油如日本酱油和中国酱油有什么区别?

其实,日本酱油的制作工艺都是来源于中国。

民国时期,日本因大豆稀缺且成本高昂而改用豆粕

制酱,中日酱油出现过激烈的市场竞争。

现在,日料中常见酱油作蘸料,

但其风味终不及中国传统大豆酱油般浓郁。

从古至今,多少“吃货”对这口“食酱”情有独钟?

《诗经·大雅》里就记着古人蘸酱吃饭的热闹场景——“醓醢以荐”;

孔子还在《礼记》里写过怎么吃“醢”:肉干蘸蚁卵酱、生鱼片蘸芥末酱……

特定的食物对应特定的酱,专酱专吃的饮食智慧已见雏形;

苏东坡在《物类相感志》里写道“酱水煮蟹不腥”,他发明的东坡肉,至今都以酱油入味;

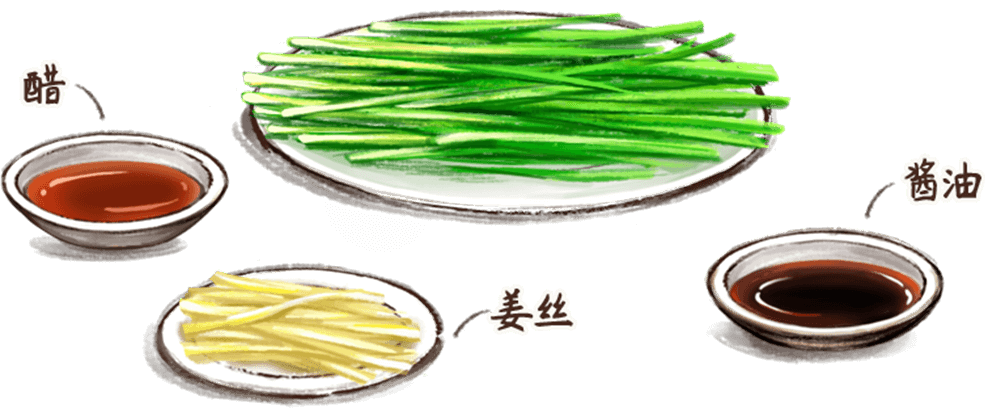

宋代人更是变着法儿用酱油,林洪的《山家清供》记着酱油炒春荀、鱼虾,

还教用酱油拌韭菜,凉菜热菜都少不了酱油提味。

元明时期,经过日晒夜露、大豆发酵的酱油成为“柴米油盐酱醋茶”开门七件事之一,

吃法也更家常了——明代沈万三家的江南名菜“万三蹄”,

是用酱油等调料加猪肘焖煮而成;

乾隆晚年爱吃的肥鸡火熏白菜,也要加酱油增香……

如今,中国酱油的使用已覆盖了每个菜系,

川鲁淮粤四大菜系对酱油的使用更是相当普遍。

它就像中餐的“魔术师”,滴上几滴,就能让寻常食材变好吃,

轻轻松松就勾勒出了中国味道的灵魂。

吃法也更家常了——明代沈万三家的江南名菜“万三蹄”,

是用酱油等调料加猪肘焖煮而成;

乾隆晚年爱吃的肥鸡火熏白菜,也要加酱油增香……

如今,中国酱油的使用已覆盖了每个菜系,

川鲁淮粤四大菜系对酱油的使用更是相当普遍。

它就像中餐的“魔术师”,滴上几滴,就能让寻常食材变好吃,

轻轻松松就勾勒出了中国味道的灵魂。

用黄豆酿造,从源头上保证了酱油特有的风味、颜色、体态和鲜度,

这是刻在基因里的“中国配方”。

黄豆变酱汁,关键在“发酵”,靠微生物帮忙。

古人虽不懂“微生物”,却早就让它们融入酿造全过程,

现在我们叫它“菌种”,这可是酱油鲜味的核心密码。

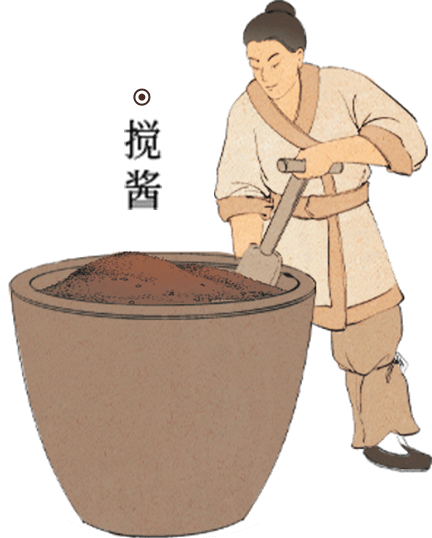

酱油的制作工艺不断演进,《齐民要术》里已经有了比较完整的流程记载,

从原料、制曲、盐水发酵再到提取酱油一条龙一应俱全。

这其中的制曲实际上就是培养微生物的阶段,这到现在也依然适用。

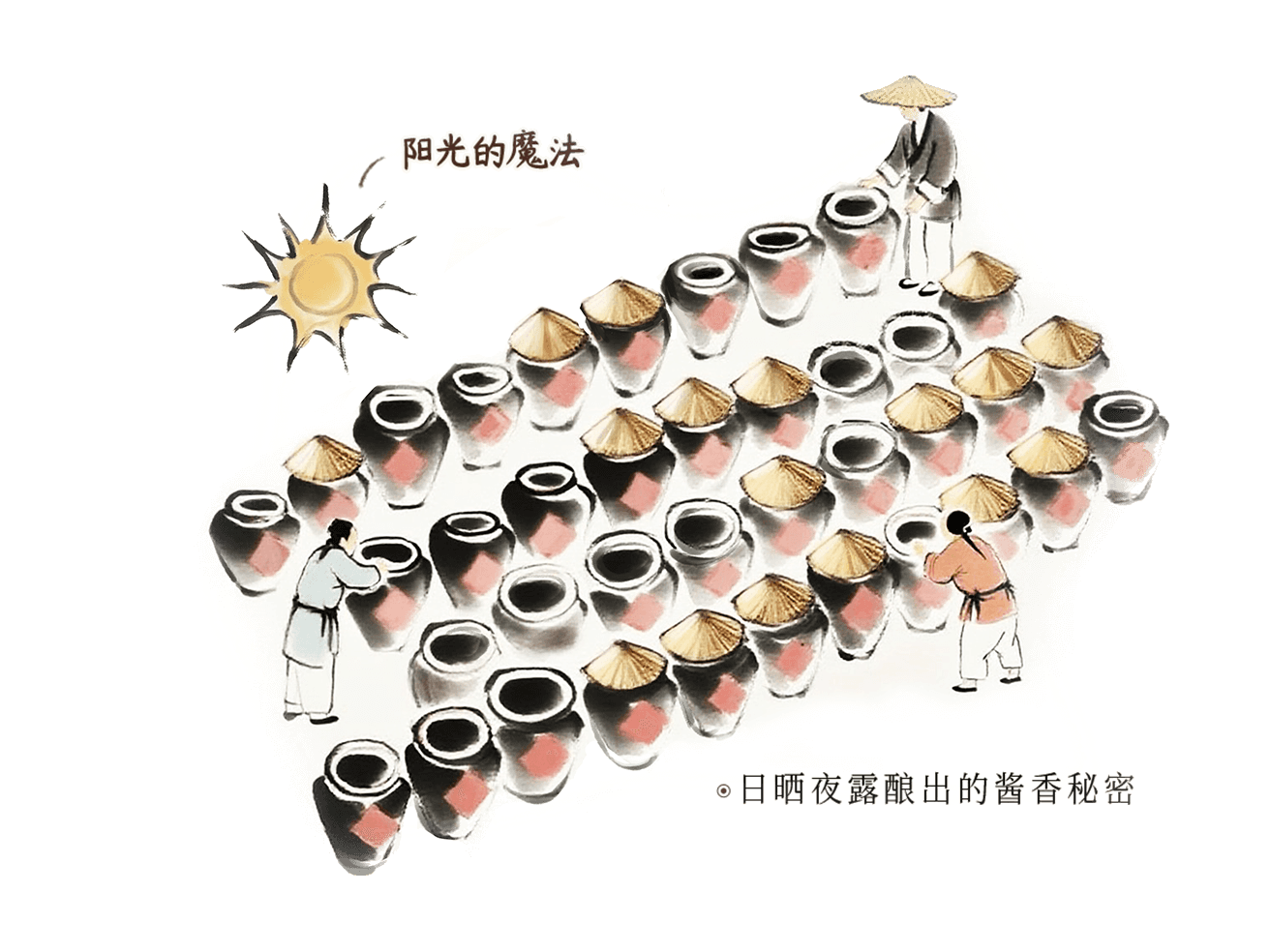

想让菌种“活跃”,激发出更多鲜味,秘诀是“晒太阳”!

传统酿造讲究“日晒夜露”,阳光不仅能让酱油发生缩合反应,变得更鲜香,还能杀菌防腐,延长保质期。

南方因气候优势,多采用天然酿晒工艺,氨基酸态氮自然发酵而成,风味与北方风味大有不同。

传统酿造讲究“日晒夜露”,阳光不仅能让酱油发生缩合反应,变得更鲜香,还能杀菌防腐,延长保质期。

南方因气候优势,多采用天然酿晒工艺,氨基酸态氮自然发酵而成,风味与北方风味大有不同。

源于明代万历年间的茂隆酱园,就是佛山的第一家酱园,

它是广式酱油的代表,也是现在海天味业的前身。

那时佛山的好酱油,就已畅销全国。

它是广式酱油的代表,也是现在海天味业的前身。

那时佛山的好酱油,就已畅销全国。

佛山酱油受到欢迎的原因,既有当时手工业发达带来的品质均一,

又有佛山优越的自然条件:

地处低纬度,阳光足、气候暖,简直是为酱油量身定做。

又有佛山优越的自然条件:

地处低纬度,阳光足、气候暖,简直是为酱油量身定做。

海代表水和盐,天代表阳光。

它继承了明清佛山酱油业的百年家当,

从传统作坊朝现代化制造业方向发展。

一瓶海天酱油的背后,藏着佛山几十间明清古酱园的百年荣光。

如今的海天,不仅保留了正宗古法酱油的酿造要领

——精选黄豆、传统工艺、天然晒制,更是在遵循古法的基础上,

给传统酿造罩上了一层“智能防护网”,

以灯塔工厂品质,为古法酿造和食品安全护航。

更多精彩,等你发现

「抽的」概念首创于佛山